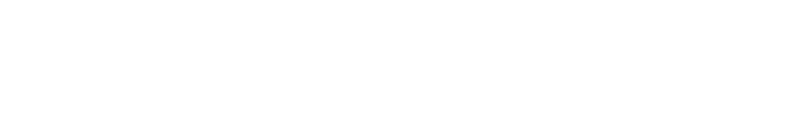

私たちは、何をもって「脳」と呼ぶのでしょうか。

情報を処理し、命令を出し、全身の働きを調整する存在――

そう定義するならば、実は「脳」と呼ぶにふさわしい臓器が、もうひとつ存在します。

それが、腸です。

腸には、脳に次ぐ数の神経細胞――約1億個ものニューロンが存在し、

その複雑さは、猫の脳に匹敵するとさえ言われています。

この「腸神経系(エンタリック・ニューロン・システム)」は、

消化を調整するだけでなく、自律的に情報を処理し、意思決定を行う能力を備えているのです。

たとえば――

私たちが強いストレスを感じたとき、脳に指令されるより先に「お腹が痛くなる」ことがあります。

これは、腸が独立して“状況判断”を行い、自律的に反応している証です。

また、脳内で「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニン。

実はその約90%以上が腸で作られていることも、今では広く知られるようになりました。

つまり、気分・感情・幸福感の多くは、腸の健康状態によって左右されるのです。

この事実を知ると、

「腸は第二の脳」どころか、「腸こそが第一の脳」と呼ぶべきなのかもしれません。

なぜなら、

生物がこの地球に誕生したとき、最初に発達したのは「腸」だったからです。

脳よりも早く、感覚よりも早く、腸はこの世界に“反応する知能”として存在していた。

その原初の力が、いまも私たちの身体を内側から支え続けているのです。

これからの時代、

「脳科学」だけでは、私たちの感情や行動は語り尽くせません。

“腸科学”こそが、人生の根本に触れる次世代の知性になる。

そんな時代が、もうすでに始まっているのです。

― なぜ“腸”は、いまだに軽視されているのか? ―

「腸が大事」と聞いて、あなたはどう感じたでしょうか?

「健康には腸がいいらしい」「便秘に良さそう」…

多くの人は、それくらいの印象しか持っていません。

ですが――

先ほど述べたように、腸は神経細胞を持ち、自律的に機能する“知的臓器”です。

にもかかわらず、現代医学・現代社会では、腸は依然として「脇役」のまま扱われています。

なぜ、こんなにも重要な存在が、軽んじられ続けているのでしょうか?

その原因は、大きく分けて3つあります。

1. 医学の主流は「脳中心主義」

現代の医学や心理学は、脳=中枢指令系という視点からスタートしています。

だからこそ、「思考・感情・記憶=脳で起きている」と決めつけられてきました。

これは、解剖学的・研究効率的には非常に都合のいいアプローチでした。

なぜなら、脳は頭蓋骨の中で完結しているからです。

一方、腸は全長7~9mにも及び、個体差も大きく、研究がしづらい臓器でもありました。

つまり、「わかりやすく研究できるもの」ばかりに光が当たり、

腸の持つ未知の可能性は、長らく見過ごされていたのです。

2. 「便=汚い」という文化的バイアス

腸の働きは、排便と密接に関わっています。

ゆえに、腸=うんち=恥ずかしい・汚い――

という 文化的偏見が、無意識に根を張っているのです。

メディアや教育でも、腸についてはオープンに語られることが少なく、

「清潔さ」や「外見的な健康」が優先されてきました。

しかし、この偏見が命に関わる病気の原因を見落とす結果にもつながっているのです。

3. 医療業界の「対症療法ビジネス」

腸の改善には、薬や手術よりも“習慣の見直し”が効果的であることが、

最新の研究でも示されています。

ところが、それでは“儲からない”のが現実です。

製薬業界・医療ビジネスにとって、腸を根本から改善する「生活習慣」や「食事療法」は、

利益になりにくい。だからこそ、「軽度な不調」として片付けられ、

本質的な研究も治療も、後回しにされてきた――

これは、非常に皮肉な話です。

▷「情報がない」のではなく、「隠されてきた」

腸が健康のカギを握るという事実は、実は数十年前から知られていたのです。

にもかかわらず、メディアでも教育でも、社会でも取り上げられなかった。

なぜなら、腸の力を知れば、人は「薬や病院に依存しなくなる」から。

腸の無視は、無知ではなく戦略だった。

それが、今ようやく明るみに出ようとしています。

―「腸を第一の脳にする」ために、今すぐできること ―

腸の重要性を“知っているだけ”では、健康は手に入りません。

これまでの“脇役”としての腸から、“主役”としての腸へ――

そのパラダイムシフトを、日常生活の中でどう体現するかがカギになります。

では、何をすればいいのか?

ここでは、科学的根拠と実体験に基づく、具体的な解決策を6つ提示します。

1. 「朝一番の腸リズム」を整える

腸には、“腸内時計”と呼ばれる独自のリズムが存在します。

このリズムは、朝の光と食事によって最も影響を受けます。

🔹朝起きたらすぐにカーテンを開け、光を浴びる

🔹白湯や味噌汁、腸にやさしい温かい飲み物で“スイッチ”を入れる

🔹ゆったりとした呼吸で、副交感神経を優位に保つ

これだけで、腸は“今日一日”の情報処理を始めます。

2. 発酵食品+食物繊維の「黄金コンビ」を毎日とる

腸内環境を整えるには、**善玉菌そのもの(プロバイオティクス)と、

それらのエサになる食物繊維(プレバイオティクス)**をセットで摂る必要があります。

🔸発酵食品…納豆、ぬか漬け、キムチ、味噌、ヨーグルト など

🔸食物繊維…ごぼう、ブロッコリー、玄米、わかめ、アボカド など

この「W摂取」が、腸内の多様性とバランスを保ち、

精神の安定や、免疫の正常化に直結するのです。

3. 「ウンチ日記」をつける

意外にも、自分の“腸の状態”を正確に把握している人は少ないのです。

しかし、ウンチこそが、あなたの腸の成績表。

1日1回、便の色・形・匂い・タイミングをメモするだけで、

腸内環境の変化にすぐ気づくようになります。

これを1ヶ月続けると、

自分の“ストレス源”や“食生活の落とし穴”まで可視化されてくるのです。

4. 睡眠の質を整える

腸は、寝ている間にこそ活性化されます。

とくに、午後10時〜午前2時の「腸の修復ゴールデンタイム」を無視してはいけません。

この時間帯にしっかり深く眠ることで、

腸内フローラが整い、免疫・感情制御・思考力のすべてが“翌朝から変わる”のです。

5. 「腸を動かす呼吸法」を取り入れる

深くゆっくりとした腹式呼吸は、腸に“物理的なマッサージ”を与えます。

それだけでなく、副交感神経を刺激し、腸の働きを高める効果もあります。

おすすめは、1日5分の「3秒吸って6秒吐く」呼吸法。

通勤中・寝る前・スマホを見ている間にも、“ながら”で可能です。

6. 「情報の食物繊維」を意識する

腸が“脳”であるなら、当然、摂る情報にも気をつけるべきです。

・ SNSで怒りや嫉妬の投稿ばかり見る

・ テレビのネガティブニュースに浸る

・ 無意識のうちに、攻撃的な言葉を浴びる

これらは、まさに「情報のジャンクフード」。

あなたの腸=感情回路を、静かに蝕んでいきます。

代わりに、感謝・喜び・自然・芸術など、

“腸にやさしい情報”を日々、意識的に摂取してください。

▷ 腸は「鍛える」ものではなく「育てる」もの

腸にハードなトレーニングは不要です。

筋トレではなく、微細な日常習慣の改善こそが、腸を“第一の脳”に進化させる道。

“腸活”とは、まさに“自己の中にある宇宙を育てる行為”。

― 腸を“第一の脳”と位置づけることで得られるもの、失うもの ―

「腸は第一の脳である」――この認識を持つことは、

単なる健康情報の一つではありません。

それは、**世界の捉え方そのものが変わる“メンタルOSの書き換え”**に等しいのです。

では、この“腸脳パラダイム”を取り入れることで、

私たちの人生には**どんな利益(長所)**があり、

同時に、**どんな不利益(短所)**があるのかを明確にしておきましょう。

【長所①】体調と感情がリンクして安定する

腸内環境が整うと、セロトニンやGABAなど、

心を安定させる脳内物質の生成がスムーズになります。

結果として…

✔ イライラ・不安・抑うつが減る

✔ 気持ちに余裕が生まれ、決断がブレなくなる

✔ 人間関係の衝突も激減する

つまり、「体調の安定 = 人間関係の安定」という

見落とされがちな“真のストレス対策”が可能になるのです。

【長所②】病気予防の“原点回帰”ができる

腸内の70%以上を占める免疫細胞を活性化させることで、

風邪・インフル・アレルギー・がん・自己免疫疾患などのリスクが激減。

これは、薬や治療ではなく、

“生活習慣と食”によって自己治癒力を再起動する行為です。

「病気になったら病院へ」ではなく、

「病気にならない体をつくる」という根本回帰が、腸を中心に始まります。

【長所③】思考が冴える

腸内細菌が生み出す物質の中には、

脳の働きを直接活性化させる短鎖脂肪酸や神経伝達物質も含まれています。

結果として…

✔ アイデアが湧きやすくなる

✔ 勉強や仕事のパフォーマンスが向上する

✔ 直感や判断力が研ぎ澄まされる

「勉強しても頭に入らない…」という状態は、

もしかしたら“腸内フローラの乱れ”が原因かもしれません。

【短所①】日常生活に「手間」が増える

腸を大切にする生活は、言い換えれば丁寧な生活です。

🔸コンビニ飯を避け、発酵食を準備する

🔸睡眠時間を確保するためにスマホ時間を削る

🔸ストレスの原因を認識し、距離を取る

これらは“便利さ”とは真逆の生き方です。

「早い・安い・楽」という現代社会の基準から見ると、

手間がかかり、面倒に思える場面も多いでしょう。

【短所②】他人に理解されにくい

「腸を整えることで人生が変わる」と言っても、

家族や同僚からは**“変な人扱い”**されることもあります。

✔ 食事に気を遣っているのに、笑われる

✔ 添加物を避けているのに、神経質と言われる

✔ 腸の話をすると、「オカルトか?」と揶揄される

しかし、これは“本物だけが味わう孤独”。

むしろ、腸を整える者は先を行っている証拠とも言えます。

▷ 真の知識には、代償がある。それでも進む価値がある

私たちは、“真実”を知ると、もう後戻りできません。

腸が感情・病気・思考にまで影響すると知った今、

もはや、以前の“無関心な自分”には戻れないのです。

選択の代償はあります。

でもその先には、“病院では手に入らない人生の主導権”が待っています。

あなたは、どちらの人生を選びますか?

「“脳”と“腸”の優劣ではない。私たちは“共進化”を選べるか?」

脳と腸、どちらが優れているのか――

そう問うこと自体が、すでに時代遅れなのかもしれません。

むしろ、これから私たちが意識すべきは、

**「どちらかに偏るのではなく、“統合”の中で進化していく」**という視点です。

【長所】腸を“第一の脳”と捉えることで開かれる可能性

- あらゆる日常習慣の“根本的な見直し”が可能になります。

「集中力が続かない」「怒りっぽい」「なんだか気分が重い」――

こうした現象を、ただの“性格”として処理するのではなく、

腸内環境の問題として捉えることで、根本的なアプローチができるようになるのです。 - 心の不調を“腸から癒す”という道が拓かれます。

心理カウンセリングや薬物療法に頼らずとも、

「腸を整える」という生活改善だけで、うつ・不安・イライラが和らいでいくことがある。

これは、まさにこれからの時代の希望です。 - 即効性がある栄養戦略も使えるようになります。

例えば、オメガ3脂肪酸や発酵食品、レジスタントスターチなどを使えば、

数日~数週間で“感情の安定”や“集中力の回復”を感じることができます。

これは、数々の実証データでも裏付けられています。

【短所】“第一の脳”という表現が持つリスク

- 一部の専門家や読者に誤解を与える可能性があります。

「腸がすべてだ」「脳を軽視している」と捉えられると、

医療や科学の視点とのズレが生じかねません。 - 「腸さえ整えれば何でも解決できる」という誤認が起きやすい。

現実には、脳の働きや心の状態が腸に与える影響も大きく、

“双方向の関係性”が前提であることは忘れてはならないのです。

🔻方向性の結論:

つまり、私たちが選ぶべき道は、「主従関係」ではなく、「共進化」の視点。

こう言い換えてみてください。

脳は「意識の司令塔」。

腸は「無意識の司令塔」。

この表現なら、読者の納得感・科学的整合性・実生活との接続性すべてにおいて、バランスの取れた“橋”になるはずです。

事実、UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の研究でも、

腸内細菌が「セロトニン」「GABA」「ドーパミン」といった神経伝達物質の生成に影響を与えることが報告されています。

つまり、これは単なる直感や仮説ではなく、**世界最先端の科学が証明し始めている“新しい常識”**なのです。

【あなたの生活に繋げると?】

- 迷ってばかりで前に進めないとき、腸から整えてみましょう。

- やる気が出ない日は、プロバイオティクスを一杯だけ摂ってみましょう。

- イライラした日は、腸に「お疲れ様」と語りかけてみてください。

腸と脳――どちらかが主ではない。

この2つが手を取り合ったとき、私たちの人生も“進化”していくのです。

「腸を整える」とは、何を“どう”することか? ― 抽象から具体への転換点

これまで「腸が健康の司令塔である」とお伝えしてきましたが、では具体的に「腸を整える」とは何を意味するのでしょうか?

言葉としてはよく聞く「腸活」や「整腸」も、抽象的に響きがちなこの言葉。

ここではその“ぼやけた概念”を、具体的なアクションレベルへと落とし込んでいきます。

● 抽象概念:「腸を整える」とは?

一般的に「腸を整える」と聞いたとき、多くの人は以下のような曖昧なイメージを持っています。

- 「ヨーグルト食べるといいんでしょ?」

- 「食物繊維は大事って聞くよね」

- 「善玉菌を増やせばいいんじゃないの?」

こうした回答に共通しているのは、「知ってはいるが、行動に落とし込めていない」という点です。

つまり、「腸を整える=良いこと」だと分かってはいても、“どう行動を変えればいいのか”が曖昧なままなのです。

● 具体アクション:「整える」とは、“土壌を耕す”こと

腸内は「畑」に例えられます。腸内細菌は“作物”であり、

あなたの**日々の生活習慣が“土壌”**となります。

では、その畑を整えるには?

- 善玉菌という“種”をまく

→ 発酵食品(味噌・キムチ・ぬか漬け・納豆など)を日常に加える。 - 菌のエサを豊富に与える

→ 食物繊維(野菜・海藻・キノコ・豆類)やオリゴ糖を意識的に摂る。 - 悪玉菌が育ちにくい環境にする

→ 加工食品・砂糖の多い菓子・過度な動物性脂肪を控える。 - 菌たちが活躍できるリズムを作る

→ 睡眠・運動・排便習慣を一定に保つことで、腸の“蠕動運動”が安定する。

● 習慣とは「環境と行動」のセットである

「腸を整えましょう」と言われても、日々の生活に落とし込めなければ意味がありません。

重要なのは、「あなたの生活環境そのものが、腸を整える装置になるようにする」こと。

たとえば、

- 朝起きたら白湯+味噌汁を飲む

- 昼食に必ず納豆か漬物を加える

- 夜に10分の散歩を取り入れる

- 寝る前のスマホ時間を減らし、腸のリズムを乱さない

こうした積み重ねが、「腸を整える」という抽象概念を、“具体的な行動習慣”に変えていきます。

● 「抽象 → 具体」こそ、人生を変える鍵

“腸を整える”という一言を、「言葉」ではなく「生活」へ落とし込めるか。

そこが、健康寿命を劇的に延ばすかどうかの分かれ道です。

次の章では、これらの習慣が実際にどんな未来像をもたらすのかを、よりリアルに描いていきましょう。

腸こそが“生命の主旋律”である ― すべてを統合するゲシュタルト

私たちは、普段あまり意識していませんが、「生きている」という状態には、

数え切れないほどの生理的プロセスが同時並行で進行しています。

呼吸・循環・代謝・免疫・排泄・思考・感情――

これらを繋ぐ“見えない指揮者”こそが、腸なのです。

● 「腸」は身体と心を統合する“指揮者”である

すでに見てきた通り、腸は…

- 脳よりも多くの神経細胞を持ち

- 免疫の7割を担い

- 幸福ホルモンを自ら作り出し

- あらゆるホルモン・臓器に信号を送り

- 精神状態や性格にさえ影響を与える

つまり、**“腸”は単なる消化器官ではなく、「生命そのものを統括する中枢」**なのです。

● 今こそ「腸中心」の身体観を取り戻すとき

私たちは近代以降、「脳=司令塔」「心=主体」という考えに縛られてきました。

しかし、これからの時代は違います。

- 腸が整えば、脳も整う

- 腸が乱れれば、心も乱れる

- 腸の状態は、生活のすべてを映し出す鏡である

これはもはや、代替医療やスピリチュアルな話ではなく、科学的事実として示されている現実です。

● ゲシュタルト=全体像を描ける者が、未来を握る

“腸”というテーマは、単なる「健康法」ではありません。

**未来の医療・教育・人間観を根底から再構築する「原理」**です。

腸内環境を整えるということは、

あなたの人生の調律をやり直すことに他なりません。

- 性格が変わり

- 人間関係が変わり

- 思考のクリアさが増し

- 病気から遠ざかり

- 自分の人生を自分でコントロールできるようになる

これこそが、腸を整える“最終的な意味”――すなわち「ゲシュタルト(統合的全体像)」なのです。

● あなたの腸が、あなたの人生を変える

今、この瞬間から、あなたの腸が再び活性化を始めたなら――

未来はもう、変わり始めています。

腸は、あなたが無意識に閉じ込めていた“もう一人の自分”の声を聞く場所。

そしてそれは、あなたがまだ知らない、本当の自分自身との再会の場所でもあるのです。

コメント